Octobre 1970. Suite aux enlèvements de Cross et de Laporte, en réaction à la sympathie pour les « terroristes » du FLQ à la suite de la lecture télévisée et la publication dans tous les journaux de leur manifeste, 450 personnes sont arrêtées, la plupart en pleine nuit, et demeurent un temps variable en prison avant d'être relâchées sans qu'aucune accusation ne soit portée contre elles. Du témoignage de quelques-unes de ces personnes, celles qui n'ont pas fait les manchettes parce qu'elles n'étaient pas connues comme Michel Chartrand ou Pauline Julien, Michel Brault a tiré l'anecdote (ou les anecdotes) de Les Ordres, film rendant compte davantage d'une situation toujours actuelle que du sort (malheureux) de ces victimes de la Loi sur les mesures de guerre.

Présenté en version originale non restaurée

La version restaurée est disponible à la location via:

Éléphant: mémoire du cinéma québécois

Il y a de ces grands films qu’il est essentiel de revisiter pour mieux en saisir l’importance dans leur contexte de création, mais aussi pour voir comment ils requestionnent les enjeux d’aujourd’hui. Les Ordres demeure à ce titre l’un des plus puissants traités contre l’injustice de l’histoire du cinéma.

À la fois complètement imprégné du réel et empruntant les leviers de la fiction pour cristalliser l’horreur vécue par les victimes de la Loi sur les mesures de guerre de 1970, Les Ordres est une véritable « fiction documentée » — pour reprendre l‘expression du critique Gilles Marsolais — permettant une réelle fusion des genres. En plus de son dispositif esthétique et narratif tout à fait unique, la force tranquille du film vient de son dépouillement, lui conférant son caractère universel, au risque d’occulter plusieurs spécificités propres aux événements d’Octobre et de déplaire à certains; ceux-là mêmes qui ont pris part à l’histoire…

En décembre 1974, peu après la sortie du film, Pierre Vallières critique vivement Brault, lui reprochant de dépolitiser son film et de passer sous silence des pans entiers de cet épisode de notre histoire, contribuant ainsi involontairement à l’amnésie collective encouragée par les autorités. S’il est vrai que Brault n’effleure qu’une partie infime des événements de ce moment historique, évitant ainsi volontairement la simple reconstitution, c’est pour mieux s’attarder aux drames humains qui se jouent à l’intérieur des processus de répression et d’humiliation mis en place. Et même s’il en découlait une dépolitisation de l’œuvre, le spectateur n’en ressort pas pour le moins empli d’un désir bouillant de justice, de solidarité et de liberté. N’est-ce pas cela, au fond, être politisé?

Jason Burnham

Assistant à la programmation de Tënk.ca

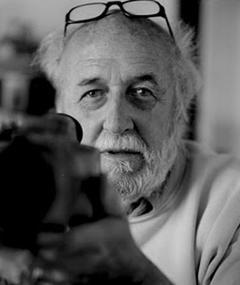

Michel Brault (1928-2013) est un directeur de la photographie, un réalisateur et un producteur québécois. Il est considéré comme l'un des plus grands cinéastes du cinéma direct, le premier à faire une esthétique de la caméra à l'épaule, pratique aujourd'hui incontournable. Dans les années 1960, Michel Brault est un pont entre le Québec et la Nouvelle Vague française, notamment grâce à sa collaboration avec Jean Rouch, montrant en Europe les acquis alors récents du cinéma direct.

Il est de la plupart des œuvres phares du cinéma direct à l'ONF, notamment Les Raquetteurs (1958), La Lutte (1961), Pour la suite du monde de Pierre Perrault (1963). Il signe également Les Ordres, film incontournable sur la crise d'Octobre survenue au Québec en octobre 1970 et qui lui a valu le prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes 1975.